新手法で中性子寿命の謎に迫る

素粒子宇宙起源研究所・Φ研 准教授 北口雅暁

[今回の研究成果は、中性子の崩壊寿命を精密に測定する新しい手法を実現させ、最初の結果を得た、というものです。2020年1月8日プレスリリース「中性子寿命の謎、解明に向けた新実験が始動 -第3の手法により中性子寿命問題の解明に挑む-」の解説です。]

実はよくわかっていない中性子

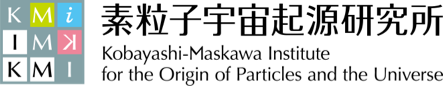

私たちの身の回りの物質は原子が集まってできているというのはご存知の通りです。原子は、中心に原子核という芯とその周りに漂う電子でできています。中性子は陽子とともに原子核を構成する粒子の1つで、とてもありふれた存在です。中性子は原子核の中にいる間は安定して存在していますが、単独で取り出されると約15分で陽子と電子、反電子ニュートリノの三つの粒子に変身します。これを崩壊(ベータ崩壊)と言います。この反応も昔からよく知られているものですが、その精密な様子は(素粒子物理学という最先端研究に対する皆さんのイメージを裏切るぐらいに)よくわかっていません。ここでは、中性子がベータ崩壊するまでの時間をあらわす「崩壊寿命」を精密に測定することにどういう意味があるのか、お話ししたいと思います。(図1)

中性子の寿命で、宇宙の合成元素が決まる!?

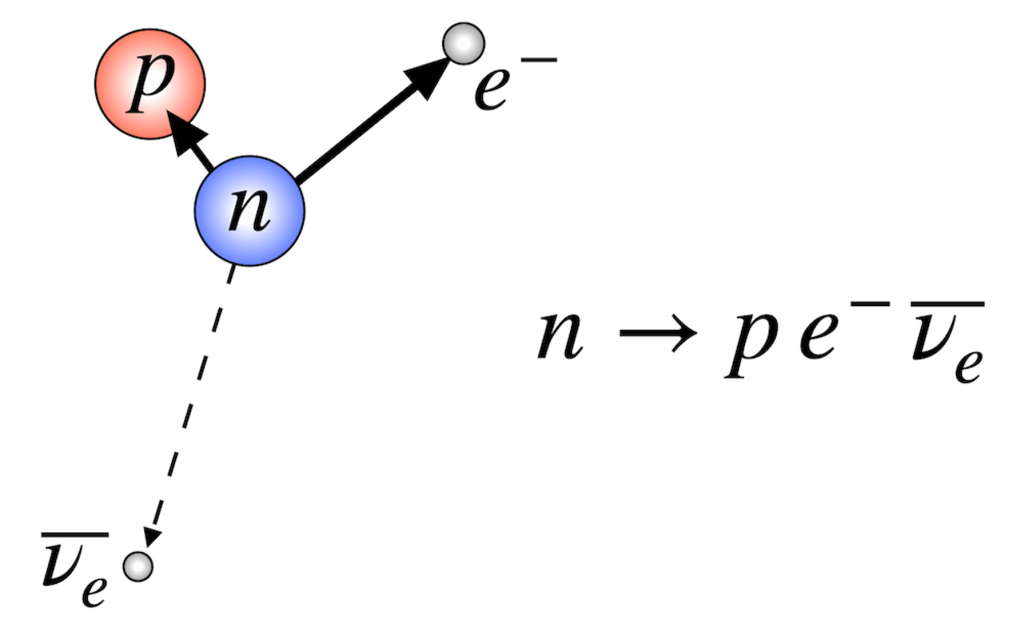

まず、宇宙の進化に関わる話をしましょう。ビックバンの後、CP対称性の破れによって物質が生き残り(これについてはこちら<前回のビハインドザシーンの記事>を見てください)、やがてクォークが凝集して陽子や中性子が作り出されます。中性子はベータ崩壊しますが、宇宙初期の高エネルギー状態ではその逆反応も可能で、陽子と中性子の個数の比が一定の「熱平衡状態」になっていました。やがて宇宙が膨張し冷えていくとこの平衡が崩れ、中性子が崩壊するだけになり、中性子が減少し陽子が増加することになります。(陽子はほとんど崩壊しないということがわかっています。)さらに宇宙の温度が下がると陽子と中性子はお互いに結合して原子核を作り始めます。例えば陽子2つと中性子2つでヘリウム原子核が、陽子3つと中性子4つでリチウムが、という具合です(図2)。材料の中性子は崩壊しなかった残りなので、その量は崩壊の寿命が長い(=なかなか崩壊しない)なら多く、寿命が短い(=すぐに崩壊する)なら少なくなっています。つまり「宇宙で合成される元素の量は中性子寿命の値に依存する」ことになり、その後の(初期の)星の組成にも影響を与えます。

中性子の寿命で、未発見の素粒子を探る!?

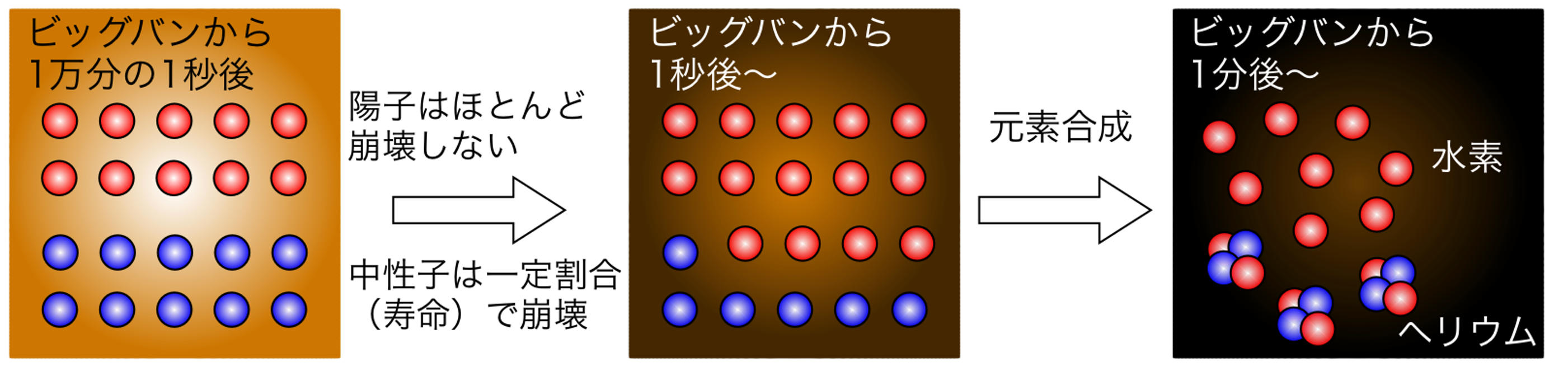

もう一つ、素粒子物理の話をしましょう。陽子や中性子はクォークという素粒子でできていると考えられています。小林・益川両氏はクォークが「少なくとも」6種類存在することを理論的に予言し、2008年にノーベル賞を受賞されました。今の所クォークは6種類しか発見されていませんが、なぜ6つまでなのか、それ以上はないのか?ということは未だ解決されない大きな謎となっています。クォークは2つずつペアを組んで、世代と呼ばれるグループで分類されます(つまり今の所3世代のみ見つかっています)が、素粒子の(弱い相互作用による)崩壊では一定の割合でグループを越えてクォークが変換することが起こります(図3)。この割合を数学的に表現しているのがCKM(カビボ小林益川)行列です。クォークが突然消えたりすることがなければ、各世代からの変換の割合を合計すると100%になっていないといけません(CKM行列のユニタリ性)。中性子のベータ崩壊はダウンクォークからアップクォークへの変換に対応していて、中性子寿命の値を用いてCKM行列の要素の一つを決めることができます。もしも中性子寿命の値を用いて計算した3世代からの寄与の合計が100%よりも小さければ、さらに別の世代の存在を示唆することになります。つまり「中性子寿命の値によっては未発見の素粒子の存在の証拠になるかもしれない」ということです。

中性子寿命の「パズル」

このように中性子寿命の値は、宇宙の進化や素粒子物理にとって重要なパラメータなのですが、実験での測定精度はそれほど良くはありません。中性子は電気的に中性で電磁力に反応しないので、その運動を電磁場を用いて細かく制御することが困難です。また中性子は他の原子核と反応させて検出するので、数を数えようと検出すると中性子は消えてしまう、ということも精度向上を困難にしています。

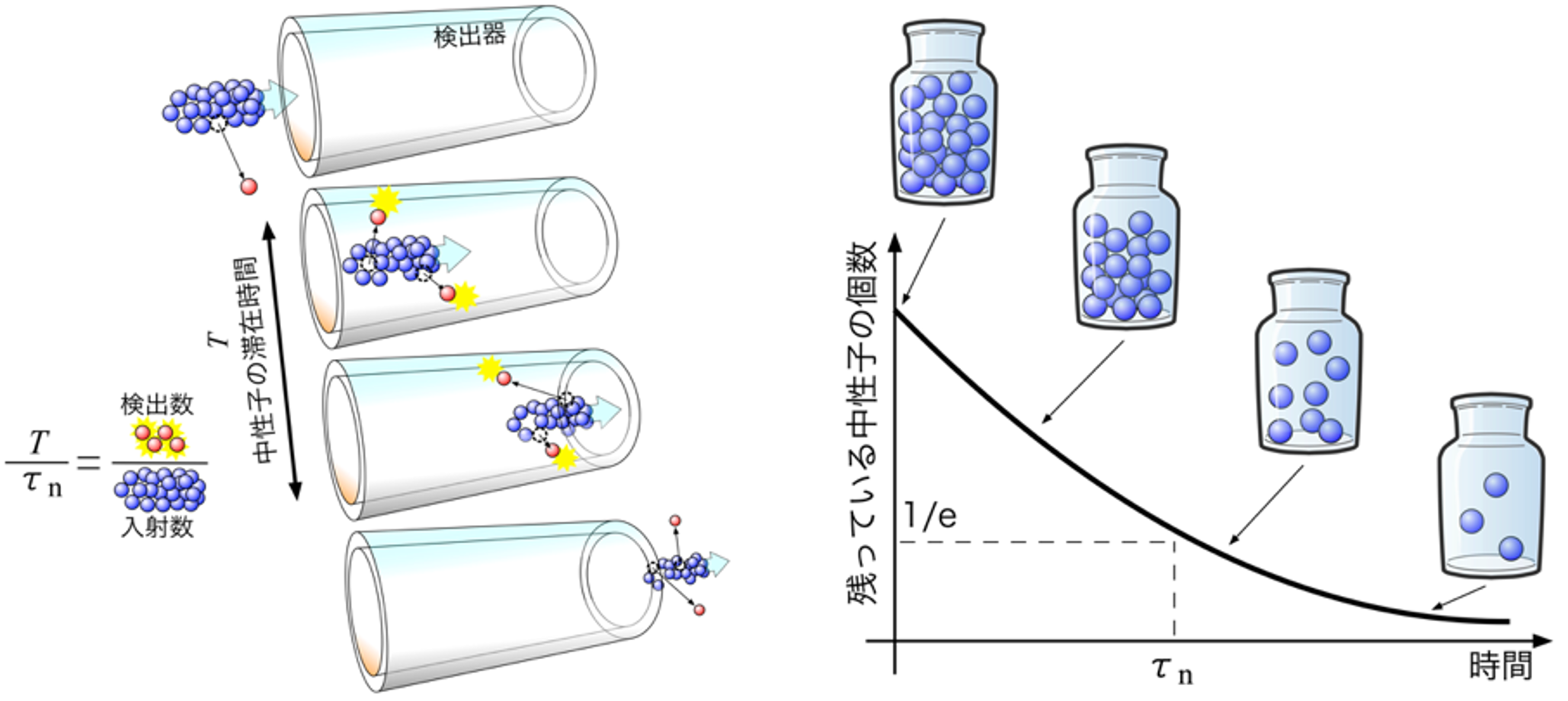

中性子寿命の測定には従来大きく分けて2種類の方法が用いられていました。1つが「ビーム法」で、中性子が飛行中に崩壊して放出された陽子を数えて中性子の崩壊率(寿命)を割り出すというもの(図4左)。もう1つが「蓄積法」で、中性子を容器に蓄積し一定時間経過後に生き残った数を数えるというもの(図4右)です。それぞれ素晴らしい技術で精度を向上させてきましたが、この2つの方法で得られた中性子寿命の値が異なってしまったのです。これは「Neutron lifetime puzzle」と呼ばれています。彼らの実験が間違っていたのでしょうか?どちらの実験も正しいのだとすると「通常知られているものとは異なる様式で崩壊することがある」という可能性をも示唆しています。例えば陽子を放出しない崩壊が起こっているとすると、生き残りを数える蓄積法では計上されるが、陽子を数えるビーム法では計上されないわけです。

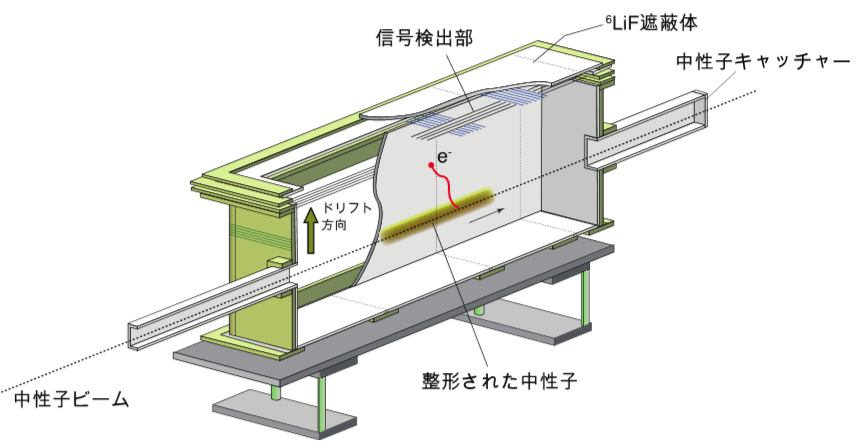

今回の研究では「Neutron lifetime puzzle」の解決を目指して、従来とは異なる測定方法を開発し、最初の結果を得ました。私たちは崩壊から放出される電子を数えることにしました。中性子ビームを電子検出器(図5)を通過させて、ビームから飛び出してくる中性子を捉えます。一方、ベータ崩壊以外にもこの検出器が反応してしまうことがあります。例えば中性子が検出器の壁を通過する際に反応してガンマ線を放出したり、検出器外部から宇宙線が飛び込んできたりします。これらの中にはベータ崩壊由来の電子と区別がつかないものがあり、それら(背景事象と言います)をどこまで抑えられるか、原因を理解して解析で除去できるか、が、この実験の鍵になります。例えば中性子を検出器の長さよりも小さな塊に切り取り、中性子が壁に触れずに滞在している時間ができるようにしました。その時間に発生した電子だけを数えることで、背景事象を抑えた測定を行うことが可能になります。またこの中性子の塊のうちのごくわずかな、しかし一定の割合をヘリウム原子核と反応させることで、入射した中性子の数を正確に見積もることができるようにしました。これらによって入射中性子数と崩壊由来の電子数を、背景事象を極めて低く抑えて数え上げることができるようになりました。

中性子ビームを小さな塊に切り出すために、世界最高強度を誇る中性子源施設J-PARCをもってしても、得られるデータが少なくなってしまいます。今回の測定結果はデータがまだまだ少ないために、不確かさが大きいものにとどまっています。現在私たちは、開発した装置により大量の中性子ビームを導入できるようにビームラインを改造したり、背景事象をより正確に見積もり除去するためのデータの取得、解析方法の開発などを進めています。最終的には精度0.1%の測定が達成できる見込みです。

私たちの「第3の方法」で「Neutron lifetime puzzle」が解決されるのか、あるいは新たな謎のきっかけ(未知の崩壊様式?新粒子?)になるのか。今後の展開にぜひ注目していてください。

リンク

2020年1月8日プレスリリース「中性子寿命の謎、解明に向けた新実験が始動 -第3の手法により中性子寿命問題の解明に挑む-」

論文情報

論文誌:Progress of Theoretical and Experimental Physics (オンライン版1月8日)

論文名:Neutron lifetime measurement with pulsed cold neutrons(パルス冷中性子を用いた中性子寿命測定) DOI:https://doi.org/10.1093/ptep/ptaa169

URL: https://academic.oup.com/ptep/advance-article/doi/10.1093/ptep/ptaa169/6020274