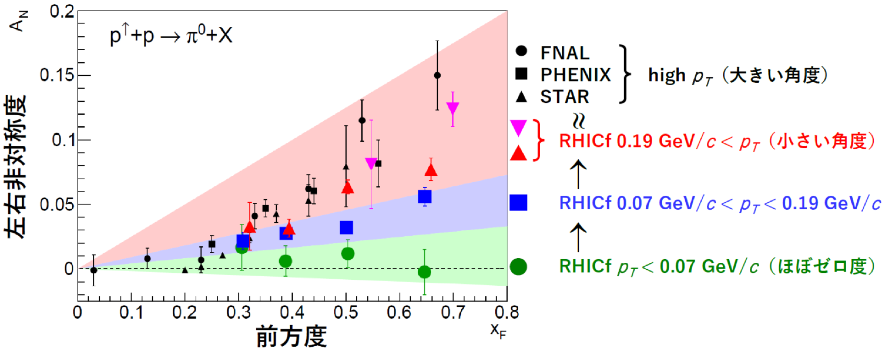

縦軸の左右非対称度は、ゼロ度付近で急激に増加し(■▲▼)、大きな角度での値(●■▲)とほぼ同じ大きさに達した。横軸の前方度は、前方への最大運動量に対する中性π中間子の運動量を示す。■▲▼が示すように、0.1 GeV/c程度の小さい横運動量から5〜10%(0.05〜0.1)の左右非対称度を持つことが分かった。

理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センター放射線研究室の後藤雄二先任研究員とキム・ミンホ国際プログラム・アソシエイト(研究当時)らが参画する国際共同研究グループは、米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)の偏極陽子衝突型加速器「RHIC(リック)」を使って、陽子同士の衝突の超前方に生成される中性π中間子が大きな左右非対称度を持つことを発見しました。

陽子には地球の自転に似た「スピン」と呼ばれる向きを表す性質があります。スピンの向きは人為的に揃えることができ、これを「偏極」と呼びます。偏極した陽子を何かに衝突させると、生成されるπ中間子の生成量が元の陽子のスピンの向きに対して左側と右側で非対称になることが知られていました。左右非対称な粒子生成の起源としてクォークやグルーオンの直接散乱に基づく理論による説明が、この研究分野の共通認識でした。

今回、国際共同研究グループは、これまで測定が困難だった、クォーク・グルーオンの寄与の小さい超前方付近の小さい角度でも中性π中間子の左右非対称度が存在することを発見し、さらにその非対称度がゼロ度付近で急激に増加し、より大きな角度での値とほぼ同じ大きさに達する事を明らかにしました。この結果により、これまでの理論的解釈を見直す必要が生じています。陽子衝突での粒子生成に対する理論、計算は積年の研究課題であり、高エネルギーの宇宙線が大気中で起こす空気シャワーの理解のためにも、その発展が望まれています。

本研究は、米国の科学雑誌『Physical Review Letters』のオンライン版(6月22日付)に掲載されました。研究成果について、詳しくはプレスリリースをご覧ください。

KMIからは伊藤好孝教授が本グループに参加しています。

これは全く予想していなかった結果です。実はRHICf実験では超前方に生成される中性子の非対称度を測定することが目的のひとつでした。その前に試しに中性π中間子の非対称度を解析してみたら、予想に反して大きかった。実験物理の醍醐味です。

偏極した陽子衝突からの中性パイ中間子の非対称度は知られていましたが、もっと大きな角度(横運動量)の放出される粒子に観測されると考えていました。これはクォークやグルーオンの効果がみえる領域だからです。ところが角度の小さい粒子にも観測されたので、何か理解が足りていないようです。

名大KMIでは、宇宙線に特徴的な超前方への粒子生成を衝突型加速器を使って測定するLHCf実験、RHICf実験を行ってきていますが、スピンという性質で粒子生成のメカニズムに迫れるかもしれません。(伊藤好孝教授)

名古屋大学の歴史や貢献については、こちらもご覧ください:

衝突加速器を使った超高エネルギー宇宙線の相互作用研究、名大の系譜:UA7, LHCfそしてRHICf実験

論文情報

H. Kim et al. [RHICf Collaboration], “Transverse single-spin asymmetry for very forward neutral pion production in polarized p + p collisions at = 510 GeV,” Physical Review Letters

URL: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.124.252501

DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.252501

関連リンク

ビハインド・ザ・シーン(名古屋大学の歴史や貢献についての紹介記事)

衝突加速器を使った超高エネルギー宇宙線の相互作用研究、名大の系譜:UA7, LHCfそしてRHICf実験

関連するKMI参加プロジェクト

RHICf実験ホームページ http://crportal.isee.nagoya-u.ac.jp/RHICf/

LHCf実験ホームページ http://www.isee.nagoya-u.ac.jp/LHCf/index.html