衝突型加速器を使った超高エネルギー宇宙線の相互作用研究

名大の系譜:UA7, LHCfそしてRHICf実験

素粒子宇宙起源研究所・宇宙地球環境研究所 伊藤好孝

[2020年6月23日プレスリリース陽子衝突からの左右非対称なπ中間子生成-粒子生成の起源にせまる新たな発見-の解説です]

今回の研究成果を創出したRHICf実験は、名古屋大学の宇宙線研究室が長年行ってきた衝突型加速器による超高エネルギー宇宙線の反応の研究の系譜に位置します。RHICf実験で用いられた検出器やデータ解析プログラム等は、欧州CERNにある衝突型加速器ラージ・ハドロン・コライダー(LHC)で名古屋大学が行った超前方粒子測定LHCf実験で用いられたものが活躍しています。このLHCf実験は、超高エネルギー宇宙線の相互作用を研究するために、日本とイタリア・欧州の宇宙線研究者10名足らずが中心となって、2003年に立ち上げた実験です。 宇宙からは、宇宙線という放射線が地球に絶えず降り注いでいます。宇宙線の中には非常に高いエネルギーを持つもの(超高エネルギー宇宙線)が存在し、そのエネルギーは人類が現在作り出すことができる最高エネルギーの粒子(LHCで作り出される7テラ(7×1012)電子ボルト陽子)を遥かに凌駕し、中には1020電子ボルトを超える宇宙線も観測されています。

これほどの超高エネルギーが、宇宙のどこで、どのようなメカニズムで生成されるのか、未だに解明されていません。 これらの超高エネルギー宇宙線は大気との衝突によって生成される大量の二次粒子(空気シャワー)の測定により観測されていますが、超高エネルギーの陽子の衝突によってどのように二次粒子が生成されるのか、そのメカニズムの正確な知識が観測結果の解釈に必須となります。そのためには、地上での加速器実験による、加速した粒子ビームとその二次粒子の測定データのインプットが必要ですが、粒子ビームの進行方向(「超前方」と呼ばれる)に放出される二次粒子のデータが特に必要です。難しい測定であり、超高エネルギーでのデータが不足していました。

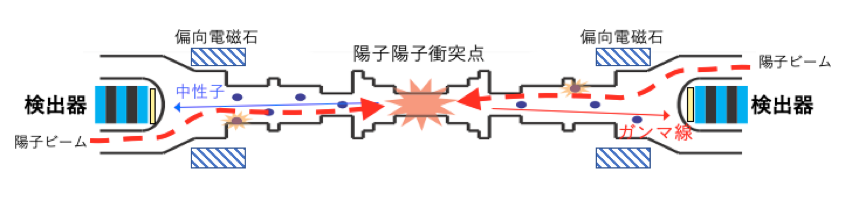

衝突型加速器は、加速した2本の粒子ビームを正面衝突させるため、超高エネルギー宇宙線の衝突に匹敵する衝突エネルギーで測定が可能です。現在、世界には、史上最高エネルギーを持つCERNのLHC(1017電子ボルト宇宙線の衝突に相当)、偏極陽子の衝突が可能な米国ブルックヘブン国立研究所のRHIC(1014電子ボルト宇宙線の衝突に相当)があります。かつては、米国フェルミ研究所の陽子陽子衝突型加速器Tevatronや、W粒子の発見でノーベル賞につながったCERNの陽子反陽子衝突型加速器Spp̅Sがありました。1985年にSpp̅Sで行われた超前方測定UA7実験は、日本の宇宙線研究者により提案されたLHCf実験の源流です。 LHCf実験やRHICf実験では、ビームを輸送する2本真空パイプの隙間にコンパクトな検出器を設置して、2本のビームが交錯する衝突点からビーム進行方向(超前方)に飛び出す(電荷を持たない)ガンマ線や中性子のみを測定できる仕掛けになっています(図2)。

LHCf実験は、2010年のLHC運転開始以来、超前方に飛び出す粒子の測定を重ね、超高エネルギー宇宙線の相互作用について、これまで誰も得ることができなかったデータを提供しつづけています。来年2021年に再開が予定されるLHCの運転でもデータ取得を予定しています。 RHICf実験は、LHCf実験の成功に基づき、超高エネルギー宇宙線の相互作用を探る次の研究をRHICで行う計画として、2010年ごろから名古屋大学と理化学研究所(理研)の間で構想が始まりました。RHICは、LHCよりもひと桁以上低いビームエネルギーの衝突型加速器ですが、ちょうどLHCがカバーする衝突エネルギー(1017電子ボルト宇宙線相当)より低いエネルギー領域(1014電子ボルト宇宙線相当)を調べることができ、衝突エネルギーによる差を調べるにはうってつけです。また、RHICはもともと原子核と原子核の衝突のために作られた加速器で、様々な原子核や陽子との衝突の経験があります。これは宇宙線と大気原子核(主に窒素、酸素)との衝突を探る上で重要です。さらにRHICは陽子を偏極(素粒子が持つ仮想的な回転運動の軸:スピンの方向を揃えること)をさせて衝突させることができます。偏極方向に対して飛び出す二次粒子の方向の偏り(非対称度)を測定することで、衝突からの粒子生成のメカニズムの解明に新たな知見を与えてくれます。 理研は、RHIC・PHEHIX実験でこの偏極衝突実験を推進してきた拠点です。その研究の中で、超前方に飛び出す中性子の方向に予期せぬ大きな非対称度が見つかっており、これをさらに精度良く探ることが、RHICf実験の目的のもうひとつの柱でした。その小手調べとして解析したのが、今回の中性パイ中間子の非対称度でした。本命の中性子は現在解析中です。 RHICf実験は、PHENIX実験やRHIC加速器の後継となる実験での継承が議論されています。宇宙線研究から離れて、陽子や原子核の研究へ発展していくかもしれませんが、どの方向に転がっていくかわからないのも基礎研究の醍醐味であると言えます。

“偏極”した陽子による研究〜名古屋大学のスピン物理の系譜

素粒子にはスピンと呼ばれる、粒子の回転運動(角運動量)に例えられる性質があります(素粒子は点なので、実際に回転しているわけではありませんが、そのアナロジーでよく説明できます)。偏極とは素粒子の回転軸や回転方向を揃えて実験することです。偏極した陽子の衝突により、生成された粒子がどの方向に出やすいかを調べることで、陽子の“回転”の構造や、それが粒子生成のメカニズムを“スピン”という量を使って切り分けることができます。さて、陽子は3個のクォークからなる複合粒子です。クォークもスピンを持っていますが、陽子が持つスピンは基本的にクォークの持つスピンを足し合わせたもので理解できるはずです。1980年代に、偏極陽子に偏極ミューオンビームをあて、陽子中のクォークが持つスピンを調べる実験が行われました。しかし、クォークのスピンは、陽子の持つスピンをほとんど担っていないという結果でした。この謎は「スピン・クライシス」と呼ばれ、陽子の持つスピンの起源をめぐって数々の「偏極実験」が行われ、今日のRHICで行われている偏極実験へ繋がっています。

当時名古屋大学には、偏極実験の国内の中心的研究グループ(NPT研)が存在し、1992年にはこの分野最大の国際会議10th International Symposium on High Energy Spin Physicsを名古屋大学で開催しています(図4)。

今回のRHICf実験の創出に関わった後藤(理研)、伊藤(名大)は京大大学院生時代にこの会議に出席していました。この会議では、当時米国フェルミ研究所で行われた偏極陽子陽子衝突からの中性パイ中間子生成の測定結果(E704実験)が報告され、今回のRHICf実験の結果とよく似た傾向の大きな非対称性が観測されていました。ただし、当時は、この非対称性はクォークの偏極に基づく現象を捉えたもので、それ故に高い横運動量を持つパイ中間子でのみ観測される、と考えられていました(高い横運動量領域では陽子のより細かい構造〜クォークの効果が観測される)。しかし、今回のRHICf実験の発見は、もっと低い横運動領域でも非対称性が観測されており、さらにその傾向は高い横運動量領域へスムーズにつながっているように見えます。低い横運動量を持つパイ中間子にクォークの効果が寄与しているとは考えにくく、観測された左右非対称性はなにか陽子のサイズ程度の大きさに関わる現象が関係していそうです。では、それが本来クォークの効果が支配するはずの高い横運動量領域へ繋がっているように見えるのはどういうことなのか。偏極陽子陽子衝突からの粒子生成の研究は、30年たって新たな展開になったようです。

関連リンク

KMI研究成果ニュース「陽子衝突からの左右非対称なπ中間子生成-粒子生成の起源にせまる新たな発見-」

プレスリリース全文 PDF(名古屋大学HP)