フレーバー物理の最前線を紹介 — 井黒就平さんの寄稿が日本物理学会誌の表紙記事に採用されました

井黒就平さん(KMI基礎理論研究部門特任助教/高等研究院特任助教)が執筆した解説記事「Bフレーバー物理の異変 — この10年で分かったこと・分からないこと」が、日本物理学会誌の表紙記事として掲載されました。今回の寄稿では、素粒子の「フレーバー」に注目した理論的研究の最前線が紹介されています。

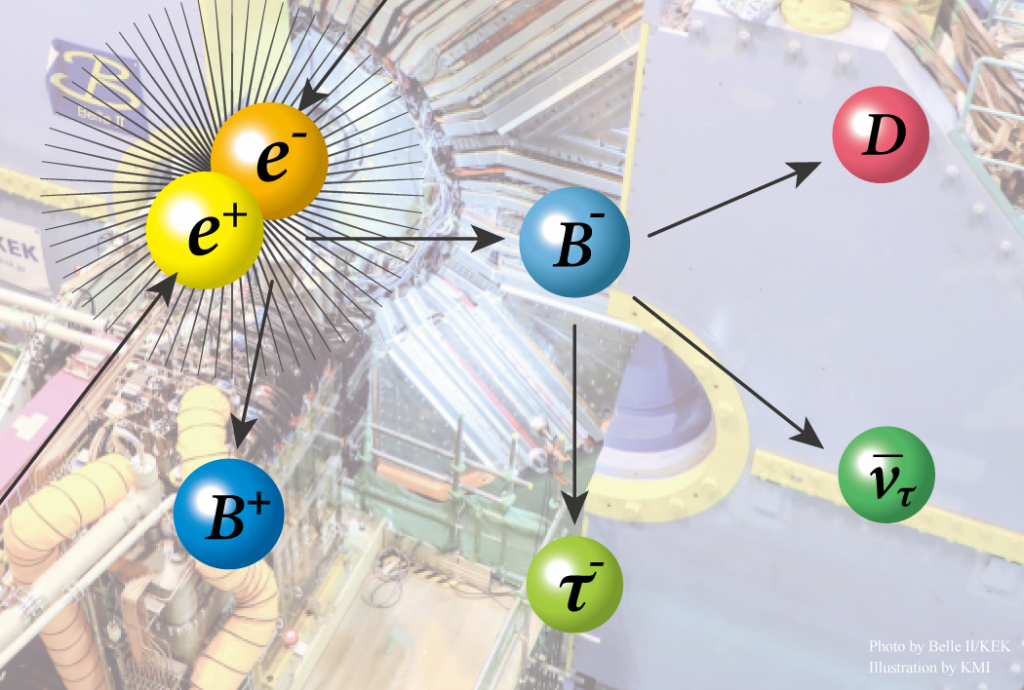

素粒子の標準理論は、これまで多くの実験で検証され、極めて高い精度で自然界を記述してきました。しかし近年、この理論では説明しきれない現象が観測されはじめており、標準理論を超える「新しい物理」が求められています。その鍵の一つとされるのが「フレーバー物理学」です。ここで言うフレーバーとは、素粒子の「種類」、すなわちクォークやレプトンの区別を指します。KEKのBelle II 実験やCERNのLHCb 実験では、ボトムクォークのフレーバー変化を高精度で測定することで、新しい理論の兆候を探っています。

現在、この分野では標準理論と実験結果の間に統計的に意味のある食い違いが観測されており、物理学の次の大発見につながる可能性があります。井黒特任助教の記事では、こうした「ズレ」の現状と、それが示唆する新しい物理のモデル、さらにその検証方法に至るまで、分野の最新動向がわかりやすくまとめられています。

井黒さんのコメント

このたび、日本物理学会の表紙解説記事を執筆させていただくという大変光栄な機会をいただきました。フレーバー物理は、まさに日進月歩で新しいアイデアが生まれている、躍動感溢れる分野です。寄稿したのは2024年の11月でしたが、その後、2025年3月には Belle II 実験から新たなデータが公開され、新しい物理の可能性がさらに高まっています。今後の展開がますます注目される中、分野を牽引する若手研究者の一人として、引き続き楽しみながら研究に取り組んでいきたいと思います。